Assurer l’Accès Durable à l’Eau à Ndziih Bafou : Solutions Innovantes et Participatives

Dans les montagnes de l’Ouest-Cameroun, les populations de Bafou font face à une pénurie chronique d’eau potable. Les sources locales sont souvent polluées ou asséchées par la coupe des arbres et les pratiques agricoles intensives (1, 2).

Déboisements et sol dégradé réduisent en effet la capacité des sols à retenir l’eau, aggravant la sécheresse. Cette situation impose de développer des infrastructures durables et une meilleure protection de l’environnement. Les solutions présentées ci-dessous visent à restaurer les forêts riveraines, capter l’eau de manière durable et mobiliser la communauté locale (sous l’égide des autorités et des ONG) pour garantir un approvisionnement régulier en eau.

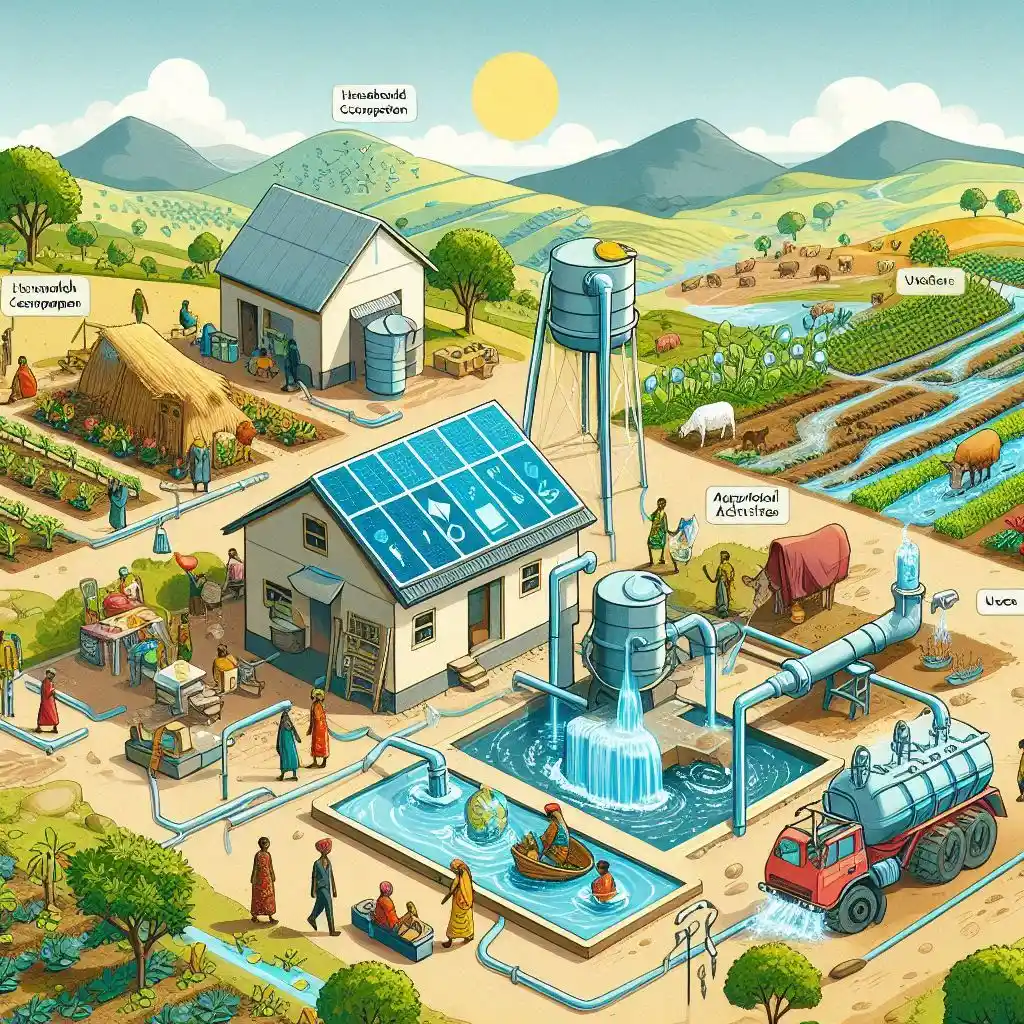

Forages d’eau et pompage solaire

La construction de forages communautaires modernes permet d’atteindre les nappes souterraines, fournissant une eau souvent plus fiable que les sources de surface. Ces puits profonds, équipés de pompes électriques ou solaires, réduisent la pénurie et améliorent la qualité de l’eau (moins de maladies hydriques) (1, 2). Par exemple, l’installation d’un forage de 65 m avec pompe manuelle et clôture sanitaire a permis à un village isolé de disposer d’un point d’eau sûr toute l’année (1).

Les agriculteurs peuvent ainsi irriguer leurs champs même en saison sèche, ce qui renforce la sécurité alimentaire et les revenus locaux (3).

En parallèle, il faut réhabiliter les installations ScanWater existantes (construites dans les années 1980) et les alimenter en énergie solaire. Le gouvernement a relancé un vaste chantier de remise en état des stations ScanWater : pompes neuves, filtres, réservoirs (ex. un réservoir de 25 m³) et bornes-fontaines, le tout désormais alimenté par panneaux photovoltaïques (4).

Ces modernisations éliminent le besoin de diesel coûteux et difficiles à entretenir, assurant un approvisionnement quotidien (par exemple 1 875 personnes par station) en eau traitée. Un forage rénové de cette manière offre de l’eau propre à la communauté, prévient les maladies et allège le fardeau des tâches domestiques.

Reboisement des ripisylves et protection des sources

La protection des zones riveraines et bas-fonds humides est essentielle pour la pérennité des captages. Les ripisylves – forêts le long des cours d’eau – agissent comme de précieux filtres naturels : elles retiennent les sédiments, filtrent les polluants et facilitent la recharge des nappes souterraines (5, 6). À l’échelle nationale, la loi sur l’eau institue d’ailleurs un périmètre de protection autour de chaque point de captage (7). Ainsi, tout aménagement riverain doit respecter ce périmètre et les restrictions associées.

Concrètement, il faut replanter des espèces forestières locales sur les berges déboisées (complementées par la protection des bas-fonds des rivières) pour restaurer le couvert végétal. On évite les essences exotiques inadaptées : par exemple, l’eucalyptus est vivement déconseillé car il « pompe » d’énormes quantités d’eau et appauvrit les sols (8).

À l’inverse, des essences autochtones (acacias, mimosas, etc.) absorbent moins d’eau et entretiennent la biodiversité locale. En reboisant les rives et en imposant une bande de 20 mètres sans cultures ni polluants autour des cours d’eau, on stabilise les berges et on maintient les sources en période sèche.

Les projets de restauration forestière (plantation de milliers d’arbres autour des sources sacrées, réhabilitation de 15 captages d’eau) montrent par ailleurs qu’on peut retrouver des débits stables en agissant localement (9).

Captage gravitaire et infrastructures complémentaires

Lorsque cela est possible, on peut capter l’eau par gravité depuis des sources en altitude (sites « Medoung » et « Feum’mock »). Un exemple pratique est celui d’une école dans les Grassfields : l’eau d’une source de montagne a été canalisée vers le village par simple gravité, avec des réservoirs successifs (20 000 L puis 12 000 L) et plusieurs bornes-fontaines dans les quartiers (10). Cette solution ne requiert aucune énergie : l’eau arrive naturellement à la base du village, assurant un débit constant jour et nuit.

À plus grande échelle, on peut envisager de créer des petits barrages de retenue dans les vallées en amont, pour stocker les eaux de pluie et étaler leur utilisation sur la saison sèche. Ces retenues artificielles complètent le rôle naturel des zones humides qui, elles, accumulent temporairement l’eau de pluie et la restituent lentement (11).

La collecte des eaux de pluie par des cuves ou citernes sur les habitations et écoles est aussi une solution simple pour diminuer la dépendance aux puits durant la saison des pluies. En cumulant forages profonds, captages gravitaires et réserves de pluie, on obtient ainsi une gestion multi-niveaux de l’eau qui renforce la résilience locale.

Gestion participative et sensibilisation

Au-delà des techniques, la mobilisation sociale est cruciale. Les agriculteurs doivent être formés à économiser l’eau (irrigation raisonnée, paillage…) et à limiter l’usage des pesticides et engrais qui peuvent lessiver les sols et contaminer les eaux de surface (12).

Les ministères de l’Eau, de l’Environnement et de l’Agriculture doivent coordonner et suivre les travaux : la loi stipule que la qualité de l’eau potable est contrôlée en permanence par les agents de l’État compétents (13). Les chefs traditionnels et leaders locaux ont un rôle clé : ils peuvent constituer des comités de gestion de l’eau (en associant les notables, agriculteurs et jeunes) pour superviser l’entretien des forages et stations. Par exemple, un projet d’adduction a institué un comité villageois de l’eau – incluant le chef de village – chargé de veiller au fonctionnement du puits et de collecter un modeste fonds local pour sa maintenance (14).

Les ONG régionales et projets comme COBALAM (et d’autres partenaires internationaux) peuvent accompagner ces démarches : elles apportent expertise technique, matériel (pompes solaires, tuyauteries) et aident à la formation (agroforesterie durable, entretiens de forages). Des initiatives accompagnées par des ONG ont déjà permis de restaurer des sources et former les communautés à la gestion de l’eau (15, 16). En associant étroitement les villageois (par des réunions régulières, des plans de gestion co-construits) à chaque phase du projet, on garantit l’appropriation locale des infrastructures et leur pérennité.

Conclusion : appel à la mobilisation collective

Pour relever durablement le défi de l’eau à Ndziih, il faut combiner toutes ces mesures de manière concertée. Chaque forage ou barrage ne peut réussir sans suivi technique et social. C’est pourquoi les chefs de villages, les autorités municipales et les habitants doivent se mobiliser ensemble, appuyés par les ministères concernés et les ONG locales (association Agroforesterie, Rainforest Alliance/COBALAM, etc.).

L’investissement dans des forages fiables, l’énergie solaire, le reboisement des ripisylves, les captages naturels et la collecte des eaux de pluie doit être vu comme un effort collectif à long terme. Seule une démarche participative, soutenue par une réglementation environnementale stricte (protéger les zones riveraines) et un contrôle diligent par l’État, permettra d’« assurer l’accès durable à l’eau » pour tous à Bafou.

Face à ces défis climatiques, chaque citoyen engagé et chaque initiative locale comptent : c’est un véritable effort de solidarité qui permettra aux prochaines générations de vivre dans des villages où l’eau est enfin abondante et propre.